明治四年一月に廣澤眞臣を暗殺した黒幕は、政権中枢にいた人物ではなかったか(歴史逍遥『しばやんの日々』)

shibayan1954.com/history/meiji/assassination-meiji-1/hirosawa-saneomi/

明治四年一月に廣澤眞臣を暗殺した黒幕は、政権中枢にいた人物ではなかったか

明治十七年(1884年)に山崎之人が著した『維新元勲十傑論』という本がある。この本において著者は明治維新に尽力した志士の十人として、西郷隆盛、木戸孝允、大久保利通、江藤新平、横井平四郎(小楠)、大村益次郎、小松帯刀、前原一誠、廣澤兵助(眞臣)、岩倉具視を挙げて、それぞれの伝記を記している。これらのメンバーのうち横井、大村、廣澤の三人は明治の初期に相次いで暗殺されており、そのうち大村、廣澤は長州藩の人物である。

明治二年(1869年)に起きた横井小楠暗殺事件、大村益次郎の暗殺事件についてはすでにこのブログで書いたのだが、この二件については暗殺された事情も一通りわかっていて、その下手人も捕らえられ処刑もされている。しかしながら、明治四年(1871年)の一月に起きた廣澤眞臣(ひろさわ さねおみ)の暗殺事件については、彼が何のために暗殺され、下手人が誰であったかが今もわかっていないのだ。当時嫌疑を受けた者は数多くいたのだが、いずれも証拠に乏しく釈放されている。

黒幕が権力者側にいて真実がもみ消された可能性も考えられるのだが、調べると、実際に政権中枢にいた人物が怪しいとする説が当時から存在していたようだ。今回は、廣澤眞臣の暗殺事件に関して書くことと致したい。

幕末・維新における廣澤眞臣の活躍

廣澤眞臣は、天保四年(1834年)に長州藩士・柏村安利の四男として萩で生まれ、弘化元年(1844年)に同藩士・波多野直忠の婿養子となって波多野金吾と称した。

藩校・明倫館に学び、安政六年(1859年)には藩の軍制改革に参画するようになり、のちに入洛して桂小五郎(木戸孝允)らとともに京都詰の事務方として働いている。

元治元年(1864年)の禁門の変のあと藩論が二つに割れて、幕府に恭順すべきとする保守派により野山獄に投獄されるも、翌年に高杉晋作が藩内の内戦で保守派に勝利し藩論が倒幕でまとまって、彼も獄から出されて再び藩の政治の中心で活躍するようになり、その頃藩命により廣澤兵助と改名している。

慶応二年(1866年)の第二次長州征伐時は、藩を代表して幕府側の勝海舟と休戦協定を結び、翌慶応三年(1867年)十月に倒幕の密勅が下り、岩倉具視から薩長二藩に手渡されたのだが、その時に薩摩藩を代表したのが大久保利通、長州藩を代表したのが廣澤兵助であった。

慶応四年(1868年)一月、彼は参与に補せられ、鳥羽伏見の変が起こると陸海軍務係となり、東征大総督の参謀、内国事務係などを歴任したのち、明治二年(1869年)五月に民部大輔兼参議に任じられ、その年の九月に勲功により永世禄高千八百石を賜っている。この時の禄高のトップは公卿の三条實美と岩倉具視の各五千石、続いて木戸孝允、大久保利通、廣澤眞臣が各千八百石であったことからわかるように、廣澤は新政府指折りの大官であった。

廣澤の人物評

冒頭で紹介した『維新元勲十傑論』には廣澤眞臣について、以下のように記されている。引用の前半は副島種臣の人物評で、後半は著者・山脇が廣澤について他のいくつかの人物評を紹介している部分である。

副島種臣君常に相評して曰く、廣澤兵助君はまことに天下の智者なり。その西郷隆盛君の如き卓落不羈また当世の人傑と言うべしといえども、素と是れ武将のみ。到底国家を経論するの才に至りては、その長所と為す所にあらざるのみならず、その身も自らを知りて敢えて興り関せず。国家の所謂老臣というが如き者は君を置いて他にその人あるを見ず。…中略…

廣澤君の人物を顧みるに、所謂(いわゆる)老成着実にして自ら人を服するに足るべき有徳の士たるが如し。蓋(けだ)し君の朝に在るや、…議論紛々喧噪して止まざるも、君来たってその席に坐するや、自ら衆口沈静して坐漸く定まれるが如きのありさまなりしと言う。

山脇之人 著『維新元勲十傑論』栄泉堂 明治19年刊 p.37~38

倒幕に貢献した藩の若手や公家の寄せ集めで生まれた維新政府の意見を纏めることは容易ではなかったはずだ。そのなかで、廣澤は学識あり、また議論に強く、新政府の重鎮として抜群の存在感のある人物であったようだ。しかしながら彼には敵もまた多かった。

伊藤痴遊は『隱れたる事實明治裏面史』で、新政府幹部の人間関係について次のように解説している。

江藤(新平)は非常に経綸の才があって、議論もなかなか猛(やかま)しい人であったから、そういう点において長州人と相容れず、何となく毛嫌いされていたのだ。それを廣澤が江藤の建議を聴いて、その説をしばしば助けたので、江藤を嫌う情はかえって廣澤を憎むの心となり、これがために幾たびか廣澤と江藤の関係については、長州人の間に苦情が起こったということである。…中略…

また薩藩の人たちが木戸(孝允)に対しては、それまでに畏(おそ)れを懐かなかったけれど、廣澤に対しては非常に遠慮がちであって、また廣澤が薩藩の人に対しては、いつも強硬な議論を唱えて、その争いの衝に当たるというような調子であった為に、薩藩の人は自然と廣澤を、煙たく思うような事情もあったのである。しかし、参議としての廣澤の勢威は非常に盛んなもので、一時は廣澤参議の名が、他の参議を圧する程の勢いであった。その勢力が飛び離れてあったということが、あるいは暗殺の禍(わざわい)を引いた原因にもなったのであろう。

伊藤痴遊 著『隱れたる事實明治裏面史』成光館出版部 大正13年刊 p.180~181

「参議」とは、明治二年七月の太政官制の復活により、「大臣」「納言」とともに明治政府の重職の一つとして置かれたものだが、廣澤とともに「参議」の役職にあったのは、副島種臣(旧肥前藩)、前原一誠(旧長州藩、明治三年退任)、大久保利通(旧薩摩藩)、佐々木高行(旧土佐藩)、斎藤利行(旧土佐藩)、木戸孝允(旧長州藩)、大隈重信(旧肥前藩)で、いずれも薩長土肥の出身者であった。

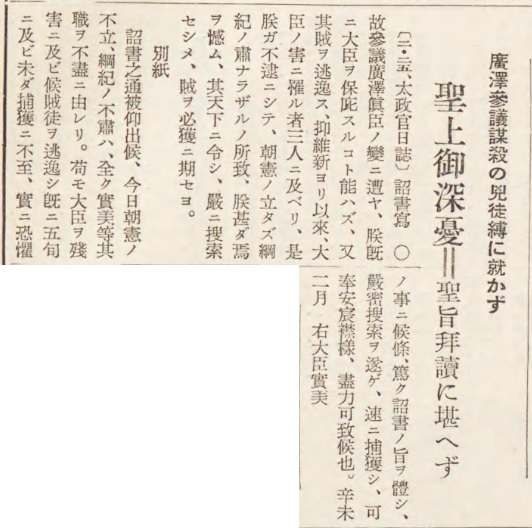

廣澤眞臣の暗殺と取調べ

明治四年(1871年)一月九日未明、廣澤は東京府麹町富士見町の妾宅に忍び込んだ人物によって全身十三ヵ所を斬られて無残の横死を遂げている。九文七分の足跡が残っている以外に手掛かりとなるものはなく、現場にいたのは妾の福井かねのただ一人であった。犯人については、かねの供述をもとに書かれた「年齢三十歳近き方、鼻高き方、色白き方、小男にて痩せの方…言舌肥後風にて尻上がり」などという人物像を頼るしかなかったのだが有力な情報は出てこず、相次ぐ大官の暗殺事件に明治天皇は深く憂慮され、二月二十五日には「賊ヲ必獲ニ期セヨ」という犯人逮捕を督促する異例の詔書を発しておられる。さらに、刑部右大臣三条實美も「厳密捜査をとげ、速やかに捕獲し、宸襟を安んじ奉るべき様尽力いたすべく候也」という布令を出して、捜査にプレッシャーをかけた。

武術の達人でもあった廣澤がズタズタに斬られ、しかも止めが三度も刺されている一方、かねの傷はかすり傷しかなく、事件をすぐに警察に知らせなかったことなどから、当局者はかねが刺客を手引きしたのではないかと考えるようになる。廣澤の子を出産して七十五日もたたないのに、かねには猛烈な拷問が連日加えられるようになっていったという。ひどい拷問に耐えかねて、かねは廣澤家の家令・起田正一と姦通していたことを自白してしまう。起田はただちに重大犯人として捕らえられ、起田も何度も激しい拷問をかけられて一旦は廣澤参議の斬殺を認めたのだが、のちにこの自供は偽りであることが判明する。こうして起田もかねも、四年半も獄につながれた末にようやく無罪放免となった。

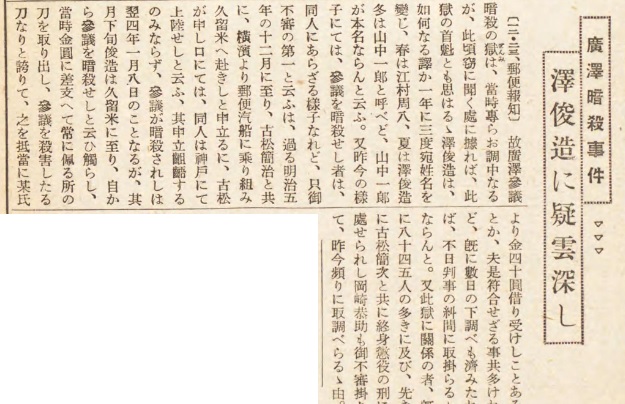

その後さまざまな人物が取り調べられ、例えば明治十一年十二月二十五日の郵便報知によると、これまで取調べを受けた八十四、五名に及ぶとある。上記の記事は、澤という男が、自分の刀を「廣澤を斬った刀」と言って抵当に入れて四十円を借り入れたという話だが、こんなレベルの男が「疑雲深し」と新聞の記事になるのもおかしな話だ。

廣澤眞臣暗殺事件については、新政府の高官が黒幕にいるとする噂が、当時少なからず存在したのだが、これらは全く根拠がないと言い切れるものなのか。尾佐竹猛*著『明治秘史疑獄難獄』には次のように記されている。

*尾佐竹猛(おさたけ たけし):日本の法学者、明治文化研究者。法学博士。1924~1942大審院判事。

かく犯人が捕まらなくては盛んに流言飛語が行われる。誰でも一応想像するのは政敵の所業であろうというのである。維新前後にもまたこの事件以後にも行われた要路者の暗殺は、大抵は同型であった。特にこの頃は中央政府の基礎未だ十分ならず、所在に政府反対の不平党あり。廟堂の重臣間でも群疑満腹の際であったから、随分迷惑したものが多かった。例えば時の宮内大丞小河一敏子が鳥取藩に預けとなったのは、この事件の被疑者の一人と目せられたからで、しかもその真因はかつて事によって怨を含んでおった大久保利通が、これに仮託して排斥したのだという説もある。また岡崎恭輔(今の羽田恭輔)は玉乃世履に対し、余の信ずるところでは真の犯人は木戸参議であろうと述べたとの噂もある。また木戸の為に陥れられたと称せらるる前原一誠も、この刺客は木戸であり自分も同日に刺客に襲われんとしたと語っている。こんな例は幾らでもあるので、その他雲井龍雄一派の残党の所業だというものもあり、丸山作楽等が樺太問題に廣澤が異議を挟んだ腹いせに遣ったのだと伝えるものもある等、浮説紛々であった。

尾佐竹猛著『明治秘史疑獄難獄』一元社 昭和4年刊 p.41~42

この文章の中で、前原一誠に関する記述に注目したい。前原は明治維新のあと参議となり、明治二年の大村益次郎の死後兵部大輔となっている。しかしながら大村の方針であった国民皆兵路線に反対して木戸孝允と対立して明治三年に参議を辞して下野するのだが、廣澤が暗殺された同じ日に、萩の居宅にいた前原の命を銃で狙った人物がいたという。そして前原は自分や廣澤に刺客を放ったのは木戸であると語ったというのだ。確かな証拠をつかんでいたかどうかは不明だが、前原自身が木戸が両事件の黒幕だと認識していたことは重要だ。

明治三十年に著された『前原一誠伝』によると、井上馨から山口藩主の命と称し山口に帰るべきことを告げられ、前原は兵部大輔を辞して萩に帰る決意を廣澤に告げると、廣澤が激怒したことが描かれている。それ以降の出来事について次のように記されているのだが、このような内容が歴史の叙述からすっかり消されてしまっていることに違和感を覚えざるを得ない。

時に井上某東京に帰り山口藩主の命と称し子明*に謂いて曰く、西陲に天下を盗む賊あり、藩主憂慮措かず、子速やかに国に還り藩政の改革をなすべしと。ここに於いて子明遽かに兵部大輔を固辞す。廣澤兵助之を聞き大いに憤怒し、木戸某を罵りて曰く、我が藩主決して前原を召さず。汝井上をしてこれを欺かしむと声色ともに励し。坐にある者之を聞き、各々危惧し手に汗を握らざるはなし。然るに功名の下、久しく居るべからずと子明東京を去り、大阪に下り天保山に到るの途中、突然刺客ありて害を加えんとす。また萩に帰るの後、夜に乗じ砲六丸をその室内に放つ者あり。皆幸いに免かる。時に廣澤兵助東京九段坂に暗殺せらる。子明曰く、異なるかな廣澤の刺さるることと余が室に発砲する者あると。

清水門弥 編『前原一誠伝』宝文館 明治30年刊 p.13~14

*子明:前原一誠の字(あざな:別名)

前原と木戸との関係はかっては良好であったのだが、廣澤暗殺事件以降は互いに敵対するようになり、明治九年(1876年)に前原は、不平士族を集めて萩の乱を起こすこととなるのである。

ところで、妻木忠太 著『前原一誠伝』(積文館 昭和九年刊)には、木戸が自分や廣澤に刺客を送ったという話は、小さな字で「帰郷の途中大阪で刺客に遭ったとか、親交の廣澤眞臣の暗殺に際し、君の萩の居宅で放銃したものがあったとか、後にこれを伝うるものもあるが、確証する史料はないのである。」と注記されているだけだ。しかしこのような陰謀を企む者が公文書や日記などに記録を残すはずがなく、史料がないことが真実でないことの証明にはならないことは言うまでもない。重要なことは、前原自身が、木戸が怪しいと睨んでいた事実である。

いつの時代でもどこの国でも、「歴史」というものは時の為政者にとって都合よく描かれるものなのだが、政治権力闘争は本質的にドロドロとしたものであり謀略がつきものである。わが国がその例外であるはずはなく、為政者と敵対した人物の記録等を調べることによって、日本人の常識として描かれていた歴史叙述と整合しないケースに遭遇することがしばしばある。もちろん、為政者に敵対していた人物が自己を正当化するために嘘の記録を残すこともありうるのだが、逆に為政者の方が敵対人物を貶めるために真実とは異なる記録を残すことの方が多いのではないだろうか。敵対者を処刑してしまえば、「死人に口なし」で真実を封印することは極めて容易である。

「国立国会図書館デジタルコレクション」がリニューアルされて以降、書籍の「全文検索」機能が使えるようになり、どの書籍のどのページに重要なことが書かれているかを、比較的容易に探し出すことが可能となっている。

例えば、前原一誠が刺客に襲われた話は、「前原一誠」「刺客」で書籍を検索し、リストアップされた書籍のいくつかをクリックしたのち、画面右上の「全文検索」タブを選択してキーワードに「刺客」を入力して検索ボタンを押すと、その書籍のどのページに「刺客」という文字があるかが即座にわかる。一昔前なら、学者が何日もかけて何冊もの書物を読まなければできなかったことが、今では、大きな図書館に行かなくとも自宅のPCで数分程度でできる、ありがたい時代になっている。

「国立国会図書館デジタルコレクション」の「全文検索」を用いることで、自分のルーツ探しなど様々なことが容易にできるようになるのだが、その使い方についてはこのブログでいずれ纏めてみることと致したい。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

【ブログ内検索】

大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。

前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『 大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。長い間在庫を切らして皆様にご迷惑をおかけしましたが、このたび増刷が完了しました。

全国どこの書店でもお取り寄せが可能ですし、ネットでも購入ができます(\1,650)。

電子書籍はKindle、楽天Koboより購入が可能です(\1,155)。

またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことができます。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント